【鹤寿文苑】著名书法家罗钟:临池尊古韵 创意发新声

阅览: 日期:2025-03-05

罗钟:

临摹是充电,创作是放电。书法创作必须持续充电,方能更好地输出,就如戏剧演员吊嗓子,是每天必修课程。

早年与书画界的朋友闲聚,常听友人提及罗钟老师书法之好,叹其师承伯父罗丹习书,深得罗丹体精髓,神形兼备,几可乱真。后因编杂志之故,偶尔编得罗钟老师书法,字显古朴沉厚,又具洒脱宕逸,并透出几份禅趣,甚是喜爱,便有了拜访他之意。

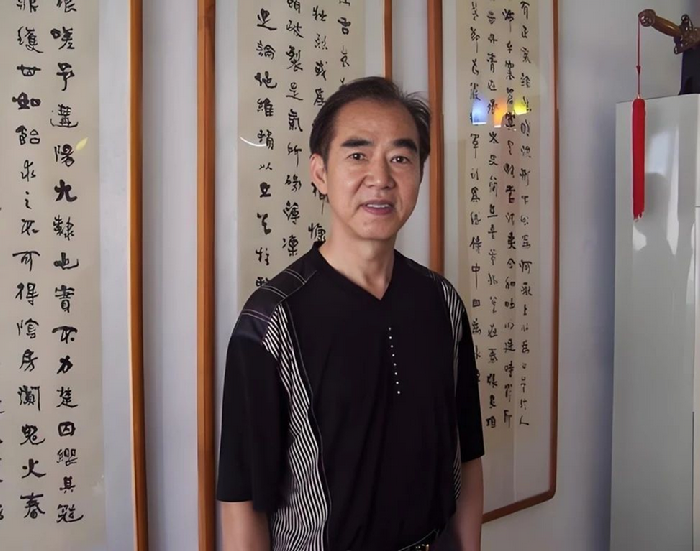

走进罗钟家客厅,入门所见就是一张宽大的书案,两边堆积着厚厚的宣纸,墙上挂满内容不一的书法作品,满室书香,温润祥和,与罗钟老师给人那份蔼然谦和的印象甚是融合,亲切之感油然而生。我与他茶桌前坐定,话题渐次展开,探寻他研习书法的真谛——

勤学苦练 博采众长

罗钟有着特别的家庭环境,2岁半时过继给伯父、著名书法家罗丹。幼时便随伯父抻纸研墨,耳濡目染,不仅在罗钟幼小的心灵播下书法艺术的种子,还激发出其书法艺术和诗词等方面的天赋与敏感,赢得罗丹先生的格外疼爱和刻意培养。

罗钟早年学医,卫校毕业后被分配到永安一乡镇卫生院工作。虽远居闽西小镇,但工作之余,依然坚持研习书法,没有宣纸,就在报纸或沙地上练习。有时下乡巡诊,需停留数日,罗钟必带碑帖,供闲余研习。若无墨,则用毛笔蘸水习之。那时宣纸难买,且贵,罗钟常用毛边纸习字,把所临之帖寄回厦门,请伯父罗丹批改指点。在罗钟收藏之物中,至今仍保存着罗丹给他的一封数千字的长信,信中与罗钟谈书法技巧与研习心得,让其很是受益。

罗钟谈及自己习研书法之法,颇有体会。他说,习字从临摹开始,这是基础。既可临当代书法家作品,更应多临古代名家之作。学字要追踪溯源,源头则是古人。罗钟早年从《张迁碑》入手,再博采众长。“转益多师是我师”亦是罗钟研习书法的法则。在伯父罗丹以及伯父的好友潘主兰、虞遇等书法前辈的指导下,他广泛研习隶魏草行各体。

罗钟学书严谨求精,就如他研习颜体,对点画的使转运行,字体结构和章法布局犹如分析和解剖人体结构一般,把自己临写的字与碑帖一点一画对照,一笔一笔地练,虽不能一模一样,但都力求接近它并汲收它的精神实质,每一点一笔都要有其真形,有时每个字要连续临摹几十遍,直写到神形极为合度为止。

罗钟以古为师,他吸纳常人认为的正统书法技艺,再融入一些较为独特飘逸的碑文技法。凭着苦练与参悟,其书法作品颇具创造性,从而形成自己的风格。作品赢得全国各地报刊编辑青睐,时有作品见刊,一时声名鹊起。

工夫在书外 精髓蕴其中

“工夫在书外”是与罗钟老师聊及书法艺术时,说得最多的一句。他有这一感悟,与伯父罗丹对其影响有关。早年伯父常跟罗钟提及,在书法创作中,辅以古典文学,尤其是古诗词楹联等,方能如虎添翼,若书者不懂古诗词,格调难以提高。为此,罗钟对中国古典文学亦有深耕。

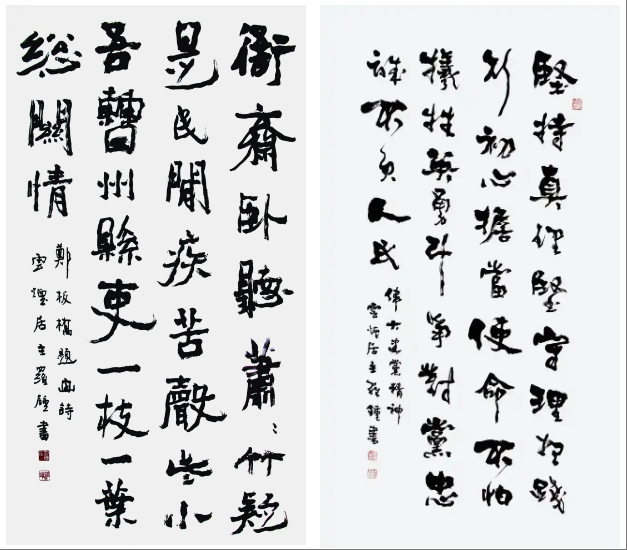

罗钟老师与我聊及古典文学对书法创作之益,还列举多年前受市人大书画院之邀,创作书法作品参加庆祝“二十大”艺术展一事。受邀后,罗钟细而思之:当今参加书展者,以抄录唐诗宋词为多。古人无“二十大”,古诗词更无相关内容,无法抄录。若摘录网上流行宣传语,难显书法之内涵。此时,他研习古典文学优势就此展现。确立主题后,罗钟自创诗词并书之,作品主题新颖且颇具厚度,与会展主题契合,获得众多观展者赞叹。

罗钟早年从医,后弃医从文。从文后的罗钟更注重自身修养,在研习书法诗文之外,罗钟志趣广泛,尤其对音乐,国标舞情有独钟。让其领悟到:书者,既要学天文地理,又要向姊妹艺术学习,比如文学、美术、音乐、舞蹈等。现场,罗钟还特意起身,表演几个国标舞的动作,并解其意:“舞蹈是肢体语言的造型艺术,书法是线条语言的造型艺术,音乐是舞蹈的灵魂,线条是书法的生命。书法与舞蹈看似跨界,但两者在韵律节奏、轻重缓急、起降沉浮、流动方向上都有相通之处。”受此启发,罗钟借助舞蹈动作与音乐韵律之美,融入自己的书法创作,让精髓蕴其中,颇有突破。

为了使自己的书法更具个性,罗钟还致力左手草书的探索,力求达到返璞归真的效果。

回归经典 守正创新

罗钟也有过一段“北漂”生活。退休前,在厦门市政协书画室任职,和自己的兴趣爱好契合。但作为从事艺术创作之人,喜有可供自己掌握的自由时间,为了更好地开展艺术创作,他提前办理退休,并受邀前往北京发展。

那几年,正是北京艺术市场异常活跃的几年,全国各地艺术家蜂拥而至,种种艺术流派,风格的碰撞,拓宽了罗钟的艺术视野。在这里,他常与范迪安、徐里、林容生等在京闽籍书画名家切磋交流。那段时间,是罗钟书法成熟期再次突飞猛进的几年。当时,在北京办展,尤其在闻名遐迩的荣宝斋,更是许多书画家梦寐以求的事。罗钟的书法精品也在这里成功举办,成了厦门第一个在北京办个展的书法家,并得到了《中国书法》《书法》《中国书画》以及《书画报》《书法导报》《中国书画报》等众多书法专业报刊的报道宣传,让罗钟书法走出福建走向全国,得到更广泛认可。

随着阅历的逐渐增加,思想逐渐成熟,加之大量的临摹、创作、实践,罗钟对书法形成了自己的观点。在罗钟看来,临摹与创作、继承和创新,是书法永恒的主题。为此,他在继承中国传统书法技艺同时,也重在创新。“临池尊古韵,创意发新声。”这是罗钟发表在中国楹联报上,用魏体所作的一副对联,这阐述了临摹与创作的关系,是他对书法精神的一种看法,也是罗家几代人书法研习的精神所在。

年至耄耋,罗钟依然每日坚持临摹创作。他说,临摹是充电,创作是放电。书法创作必须持续充电,方能更好地输出,就如戏剧演员吊嗓子,是每天必修课程。而他在书法之路上做到回归经典、守正创新的精神,更让我敬佩。

(邹家梅)