美仁宫后社,一个消逝了的渔村 吴奕纯

阅览: 日期:2020-03-20

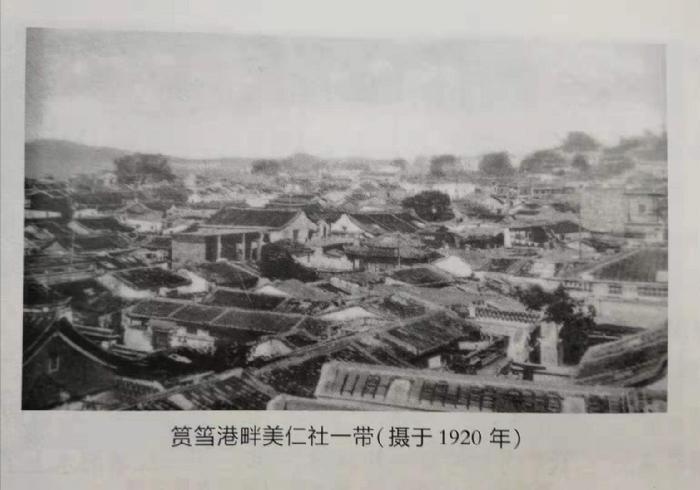

70年前,厦禾路美仁宫是海港区,渔船可以停靠到岸上。许多老厦门人都知道,以前美仁宫也叫美头社,曾经有美仁前社、后社和袁厝社3个社。前社也叫前保,后社叫后保,大家习惯叫前保后保。

美头社三面是海,一面连接海岸,内海船舶和筼筜港渔船都停靠到这一带。后保是个渔村,有百多户人家,都是从事内海捕捞和滩涂养殖的。后保渔民住的是花岗岩石盖的房子,抗台风、冬暖夏凉,且造价较低。虽然后保渔村已不存在了,但是,许多记忆还留在一些曾经住在这个渔村的老人脑海里。近日笔者采访了原美仁宫后社渔民,现为陈元光寺庙管委会负责人陈建国和原美仁宫后社渔民陈国泉等,听他们讲述渔村的许多鲜为人知的故事。

圆海宫和后保村的前世

圆海宫供奉的是开漳圣王陈元光父子。圆海宫建于明末清初。据说有一年漳州发大水,漳州陈姓供奉的两尊开漳圣王陈元光父子俩的木雕像随着河水顺流而下,漂流到浮屿北面海滩上。浮屿一带的居民发现后想把他们抬走,却怎么也抬不起来。后来,雕像又随着涨潮浪涌漂落到美仁前保、后保和袁厝社的三角地带的前保港停了下来。于是,村民们便在后保择地建宫,供奉陈元光父子俩,也就是人们供拜的公祖、二将。

圆海宫也叫王公宫。后保靠海,捕鱼讨海的人最多,祁求平平安安、全家团圆是大家的共同心愿。而圆海宫的圆,就是圆满、周全的意思,所以,大家也就习惯叫圆海宫了。

后保姓陈的占多数,分上陈、中陈、下陈,有后保三陈占半社之说,还有一些是杂姓,刘柯许吴等姓氏都有,下海的渔民百分之七八十是下陈的。

后保的村子不大,家家户户房子紧挨着,格局都差不多。房子与房子之间留下的空间很小,形成曲里拐弯的小巷。巷子虽然狭窄,但条条都有路,村里人走家串户熟门熟路,W从不会走错。如果生人进来,好像进入迷宫,转来转去没办法走出村子。后保有百来户人家,彼此都十分熟悉,互相都认识,如果进来一个外人或陌生人,马上就会被认出来。据说,抗日战争时期,日本鬼子都不敢贸然进村。一是不认得路,二是会被认出来。所以后保人都很自豪,什么特务啊,日本鬼子啊,统统别想进到后保村来。

海上捕鱼遇险

以前出海捕鱼是很危险的。一人出海,留在家里的,就要到圆海宫烧香祈求庇佑,所以,圆海宫的香火不断,圆海宫也就一直延续保留下来。

出海捕鱼是有风险的。陈建国从小跟着父亲捕鱼,对筼筜港一带海域较熟悉,哪里有暗礁,哪里有石头,哪里鱼多,心中有数。18岁那年,他和村里万伯3位长辈,起航到大担二担一带捕鱼。那一天刮起南风,他们从筼筜港出发,很快就到大担二担附近。当时,大担二担驻守着国民党军队。当船只驶到大担海域时,便把风帆落下,开始撒网准备捕鱼。

小时候,建国十分顽皮,他看到国民党碉堡,便拿起抬渔网用的竹竿趴在船头,假装机关枪瞄准岸上碉堡 “咚、咚、咚”地扫射。没想到,岸上的国民党兵从望远镜上把他们的一举一动看得一清二楚。当看到渔船落下风帆开始撒网时,也“咚咚咚”一梭子子弹从三个角落朝他们扫射过来。忽然,“嗦”的一声,海水溅起几米高,落下时正好打到建国的脸上,滚烫的很!他连声呼叫“大公祖二公祖救救我……”以前,后保社不管男女老少,凡遇到风险或灾难,嘴里都会呼叫 “公祖二将”神灵保佑,祈求逢凶化吉。

万伯听到枪声响急忙喊他:“国仔,你赶快过来帮忙划船。”他们4人赶紧收起渔网开船掉头。因为风帆已落下,船驶得不快,好不容易,船才“开到”青屿岛,才放下心来。当时青屿岛驻守着中国人民解放军,岸上的解放军同志也看到国民党军开枪,也很着急。看到渔船慢慢地靠近了,将他们拉上岸,焦急地问:“老百姓,有没有受伤?”……这是陈建国生平遇到的一次惊险,至今还记得清清楚楚。

而陈建国的父亲遇到过一次风险更加惊心动魄!

1952年5月,陈建国的父亲、二伯还有70多岁的爷爷3人开船到浯屿附近捕捞“星仔鱼”(鲟鱼)。当船行驶到浯垵时,海面上突然刮起西南风,他们急忙掉转船头。没想到,瞬间船被刮了个底朝天。父亲是舵手,幸好抓住船的下柃,才没有被抛入海中,而爷爷和二伯两人都被“盖”到船舱里。他们虽说是渔民,却都不会游泳,幸好船舱里还有点空气,爷爷和二伯才能维持一阵子。不会儿,他看到往厦门港方向有一艘渔船正往他们驶来,他双手紧紧抓住下柃,高声呼喊,渔船听到到喊才靠过来救援,他们才得于脱险。

米瓮仔在海底

古话说,靠山吃山,靠海吃海。 陈国泉说,他家三代人都是讨海抓鱼的,自己有船,有出去抓鱼,就能赚到钱,家里米瓮仔(米缸)就有米。所以说,后保人的米瓮仔在海底。

小时候,后保面对大海,一大片滩涂全是宝,海滩的自然资源太丰富!退潮时,大人小孩们背着背箩或者挽着竹筐到海滩挖海螺海蛎、抓海蚬仔海瓜子、戽(捞)浒苔、捕小鱼虾等等。这些讨小海讨来的海鲜都是钱啊!

以前浒苔多的是,海里一捞,一大串,家家户户的房前门后都晒一大堆。天气好的时候,晒干拿去卖,都是钱;天气不好时,煮了喂猪喂鸡鸭,也是很好的饲料。

陈国泉说,后保的海滩资源养育了几代人,连泥土也是宝。以前,后保连着筼筜港,一大片海泥细腻滑润,没有杂质,绵绵的好像豆花那样,其它地方是找不到这么细润的海泥。海泥还可以做药。小时候,生疮长疖子或者烫伤,挖一撮海泥涂上去,冰凉冰凉的很舒服。在后保人眼中,海泥是十分珍贵的。当年日本人入侵厦门,在疏通清理筼筜港时,发现土质这么好,从未见过,便把海泥整船整船地运到日本。

每年五六月,“力鱼”渔汛到,后保可热闹啦。每次渔船满载而归,后保整个村子好像过节,男女老少齐出动,把一筐筐力鱼抬上岸,大家脸上挂满喜悦。如果是渔船天黑靠岸,大家便会把鱼抬到圆海宫前面的大埕,等候第二天卖个好价钱。

后保人的米瓮子在海底是很有道理的,每年力鱼的季节到,男人们抬着银光闪闪的力鱼上岸,就像抬着一筐筐白银。解放前,物价飞涨,金圆券不断贬值,后保的女人会过日子,就会把男人卖鱼的钱拿去兑换成金戒指。鱼捕得多钱赚得多的时候,她们就买大点的金戒指;钱赚少了,就买小点的。总之,有了金戒指,女人们心里就踏实些,淡季时,她们就拿金戒指换钱过日子,维持一家子生活。

英雄“难过”美仁宫

以前美仁宫是厦门市区和郊区的分界线,当时厦门市区的概念只有现在的中山路。过了中山路,到了美仁宫就叫着厦门尾,也就叫尾头。而过了美仁宫就要进入禾山,就属于郊区农村了。所以,美仁宫是属于厦门尾、禾山头。后保人到中山路、海口(现在的鹭江道),就说“要去外街”。中山路的人要到前保、后保、袁厝,统称去美仁宫,就说“要到内街去”。而美仁宫的人要到禾山,就说要到山场。

美仁宫位于厦门的中间地带,是连接市区和郊区的中心点,地理位置很重要。以前,厦门长途汽车站就设在厦禾路美仁宫,所以民谣中说“美仁宫车公司”,每天进出的汽车很多,大多数是长途客车。

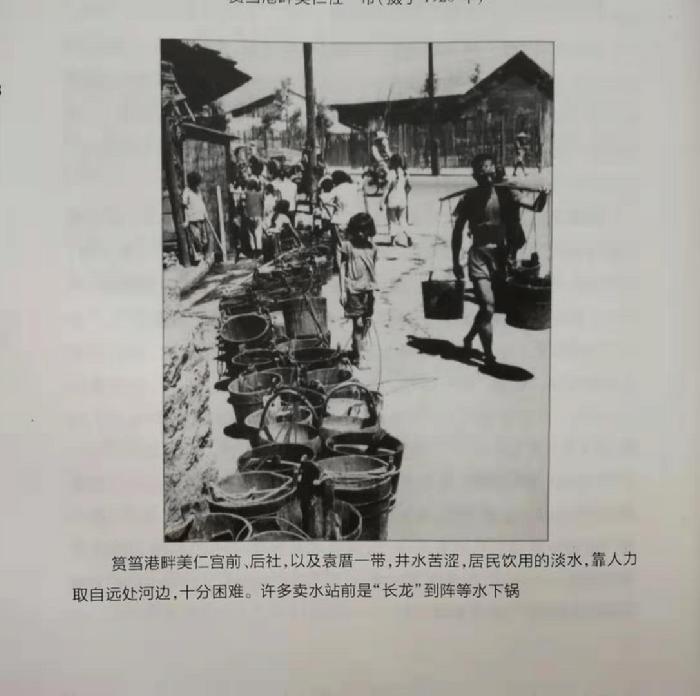

厦禾路改造前路面不宽,最难走的地段就是美仁宫。这一带工厂多,上下班的人也多,公交车、三轮车、自行车,还有行人,路面常常塞得水泄不通。若潮水到了,后保渔民提着箩筐在美仁宫一带卖海鲜,许多小贩也跟着来卖菜卖水果,更增加了这里的人流。厦禾路美仁宫人来人往,难以经过,所以被人们称为“英雄‘难过’美仁宫”。

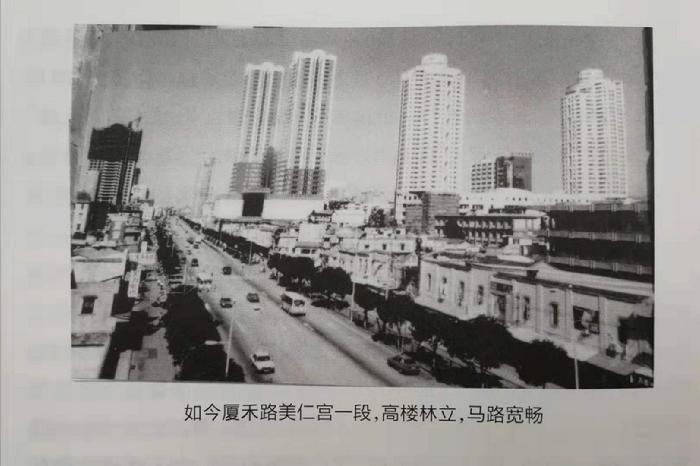

旧城改造后,美仁宫变化很大,后保也不存在了,只剩下七八户人家。这些过去的人和事,只能留在这些六十岁以上人们的记忆中!

“筼筜渔火”与“筼筜跑马”

美仁宫有一首对联“保分前后袁神佑民安,景厝尾头社山明水秀。”传说,曾经有一位皇帝路过筼筜港,在美仁宫前保港的海上落下了一顶帽子。从此,这顶皇帝帽子变成了一个小礁石,海水流经这里,必定掀起三个巨浪,给平静的海域增添了景致。前保港附近有一座小山,大概在后江埭往东方向。远远望去山的形状像一只“水鸡”(田鸡),它一条丰腴的“脚腿”直伸入大海,“脚腿”下有一大片沙滩,退潮时,沙滩的风浪不大。夏天,不少人到这里游泳,成了后保的一大景光,现在已看不到了。

后保港面对着大海,与筼筜港遥遥相对。涨潮时,整个港区满满的海水,太漂亮!夜晚,海面上停靠着一艘艘渔船,点起一盏盏灯火,好像天上星星掉到海面上,一闪一闪的。风平浪静时,渔船上有人吹箫唱曲,犹如刘三姐唱山歌。所以,才有人把这一景,称为厦门八大景之一“筼筜渔火”。

如今,整个厦门城市发展得很快,再也不是当年小小的岛屿。筼筜港没有了,填海造田,修建了大马路,看不到“筼筜渔火”了。后保社渔村不存在了,但是筼筜港变大了,可以“跑马”了, “大马车”(汽车)多得不得了,还真应了老一辈人讲的:“筼筜跑马,天下太平”的话。