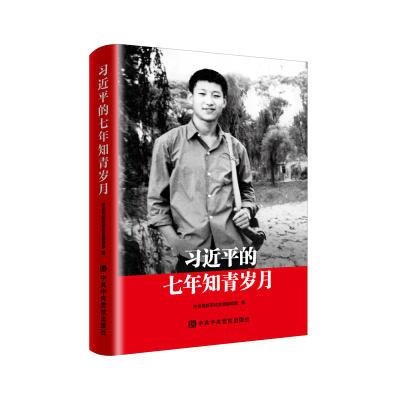

知青七年,磨练革命人生观----敬读《习近平的七年知青岁月》有感

阅览: 日期:2020-03-20

在北京受到习近平总书记和中央领导同志亲切接见后,回到厦门,我认真地敬读《习近平的七年知青岁月》、《习近平在正定》、《习近平在厦门》,受到深刻的教育,更加认识到“不忘初心、牢记使命”是共产党员永远学不完的功课,更加增强对人民领袖的敬爱之情。

七年知青,在总书记身上闪出“六个最”的亮点,年龄最小(仅15岁),插队最长(7年),最后一个离开梁家河,生活在最穷最苦的地方,是知青中挤时间阅读名著最多,博古通今,思维广阔,贡献最大的好后生。知青与农民都赞扬他:“近平始终与群众同甘共苦,什么苦活累活脏活险活都干过,而且抢着干。”总书记在《我是黄土地的儿子》一文中也提到:“15岁来到黄土地时,我迷茫、仿徨……后来自觉接受艰苦生活的磨练,几年中闯过跳蚤关、饮食关、劳动关、思想关,成了村里的壮劳力,种地好把手。”,“22岁离开黄土地时,我已经有着坚定的人生目标,充满自信。作为一个人民公仆,陕北高原是我的根,因为这里培养出我不变的信念,要为人民做事!无论我走到哪里,永远都是黄土地的儿子。”就是在这种坚定的革命信念中,他写了10份入党申请书。直到1974年初,公社党委得到北京的调查复函,弄清习仲勋的问题是人民内部矛盾,不影响子女升学、入党问题,才决定发展他入党。在批准入党那一天(由于当时入党,不需要有个预备期),得全体党员信任,被选举为梁家河大队党支部书记。

1973年总书记被县团委选拔到另一个公社当“社会主义路线教育”的工作组员,在赵家河独当一面,做了许多好事,显示出他的才华。公社党委要留他,村民也舍不得他走,讲:“近平说话特别实在,特别有意思。待人随和,亲和力很强,知识丰富,记忆力非常好,他与我们社员有很多共同语言。”但梁家河大队坚持不让。

总书记在梁家河担任一年多的支部书记,善于发动与组织群众,发展生产,学习文化,知青与村民、公社干部一致认为“他让这个贫穷落后的村子面貌有了很大变化,村里人可以用沼气做饭照明,有灌溉井,有铁业店,有缝纫社,有代销店,有磨坊……原来一到青黄不接时就全村出动去乞讨的贫困村,在习近平带领动下,能吃饱穿暖,变得红红火火,一片生机。”

这里值得大书特书的是“建沼气池”、“修坝扩大耕地”,解决缺粮、少柴之苦。1974年1月18日,《人民日报》介绍四川推广利用沼气,他阅读后,心潮澎湃,步行50里山路到延川县城,请求到四川学习取经。回来后,在破土动工时,有人说风凉话:“要是沼气能点灯煮饭,除非母鸡叫鸣、公鸡下蛋!”他即鼓励战友说“困难面前有我们,我们面前无困难。”为建成合格的沼气池,与几位青年,跳进池中找裂缝,洗净补好防漏气。夏天的沼气池臭不可闻,人喘不过气,许多人都不愿意下去。由于总书记的坚持,建成了陕西省第一个沼气池。1975年7月,在延安地区召开知青学大寨先进代表大会上受到表彰。不久,延川县奖给他一台摩托车,总书记即把摩托车换成手扶拖拉机送给大队。

梁家河有五块雨季会被洪水冲淹沉的地,长期无法耕种,总书记认真考察研究之后,说服村民一起修排洪渠,整好坝地,种水果、杂粮取得成功。

延川梁家河了解他的人都十分佩服地说:“陕北七年是习近平一生最宝贵的财富,”“在困难中实现精神升华。”正是因为总书记梁家河的七年知青生活,才锤炼出坚韧不拔、坚强刚毅的性格,铸造出自强不息、志存高远的情怀,培养出与人民群众深厚的血肉感情,积淀出丰厚的文化素养,善于古为今用、外为中用。

确信在习近平总书记的领导下,中华民族复兴的中国梦一定能实现!

(郑德发)