所思略同 台商投资区应势而生

阅览: 日期:2020-07-20

蔡国烟

厦门获批的台商投资区先后有杏林、海沧和集美三个。很多人曾有过这个疑问:从八十年代初被辟为经济特区起,就有大批台胞受优惠政策吸引来厦门办厂,为什么还要专设台商投资区?原来,台商投资区的设立,与这位闽南籍学者的构想有关。

台学者建言在闽南试点两岸经济合作

1987年11月,台当局开放民众赴大陆探亲,台商投资热随之而起。曾任国民党中央文化工作会副主任,参与大陆决策事务,祖籍福建龙海的台湾闽籍学者魏萼,热心奔走,发表了多篇文章力促两岸经济交流合作。

1988年3月4日,他在《自立晚报》发表《闽南“小台湾”的经济意义———台湾资金的出路》一文,提出在大陆设置“小台北”“小台湾”等类似台湾经济特区或实验特区的构想。他认为,闽南与台湾存在较大的地缘关系,在经济、文化方面存在较大的相似性,因此,在发展与台湾经济关系的提案上,应该在闽南规划一个“小台湾”,进行经济合作的局部试点,资金来源以台湾人士为主。此外,他也建议,除了闽南的“小台湾”试点以外,应该在长三角地区设立“小台湾”特区,由台湾、香港等地区的江浙人出资。按照他的构想,两个试点和特区必须是非军事区和非政治区,完全按照台湾经济发展模式,突破限制,力求实现自由化和国际化。3月25日,新华社《参考消息》转载了这一篇文章,邓小平等中央有关领导人因此看到了魏萼的提议。

邓小平指示加快台商投资区选址建设

1988年7月,香港《潮流》杂志社举办“海峡两岸试探经济新关系”研讨会, 着重就福建省对外经济开放,以及海峡两岸的互动关系进行探讨。魏萼等台湾学者以及正在香港的厦门大学台湾研究所所长陈孔立、副所长韩清海应邀出席。魏萼再次阐述,闽南厦、漳、泉三地是台商投资的理想地区,建议台湾专家学者、技术人员、企业家、管理人员等到闽南实地考察,提出具体的投资设想。

据台湾《中国时报》披露,1988年9月初,魏萼前往北京,受到时任中央军委主席、中顾委主任邓小平与国家主席、中央对台工作领导小组组长杨尚昆会见。魏萼后来接受台媒采访时说:“我既不是两岸密使,也没有政府的任务,纯粹是以研究学者的建言,为台湾找出路、为中国找希望。”

现在,无法确定是什么时间,邓小平指示加快推进台商投资区的选址和建设。据时任厦门市市长邹尔均忆述,杨尚昆以国家主席、中央对台工作领导小组组长的身份来厦门视察时,他向杨尚昆提出办台商投资区的请求。据查阅,杨尚昆担任国家主席是在1988年4月13日七届全国人大一次会议闭幕宣布的。由此推算,邓小平指示加快推进台商投资区的选址和建设的时间,可能在杨尚昆从厦门返回北京以后,即1988年5月左右,他听了杨尚昆的报告而作出指示。

办台商投资区意在把台外资引导到岛外

邹尔均市长直接领导了台商投资区的创建,他回忆说,那时,有个台湾学者(注:淡江大学教授)魏萼写了一篇文章,提出“闽南小台湾”想法,认为可以辟一个地方,专门吸引台胞来投资办厂。我从这篇文章得到很大的启发,但不同意他的“小台湾”提法。我们就抓住台胞来大陆投资这一个机遇,请求设立台商投资区。

“当时有个因素,最主要是杨尚昆在厦门,他是中央对台工作领导小组的组长。我向他报告,现在这种状况,是不是可以办个台商投资区?他说,你厦门已经是特区了,为什么还要办台商投资区呢?有两个原因,但我只向他讲了一个。我说的原因是,办台商投资区可以集中研究对台,可以把对台工作做得更深更好。杨老听了也赞成。其实,我还有一个原因,那就是要把特区推广到岛外,让台商投资区也享受特区的现行政策。特区范围从湖里2.5平方公里扩大到全岛131平方公里,如果优惠政策都在131平方公里内享受,那么多厂都搬到岛内,今天厦门岛内环境被破坏了,而厦门港口风景城市的定位也就不存在了。为了使厦门岛内有一个安静的、舒适的、美好的环境,就要把工厂搬到岛外,这就是我要办台商投资区的第二个原因。杨老说可以考虑,但他不能做决定,要由中央来定,他说回去会派人来考察。”

1988年下半年,国务院副总理吴学谦、国台办主任丁关根带领中央各部委来厦门考察。他们考察几个要办台商投资区的地方,也看了湖里工业区。他们算了湖里工业区的经济账,了解投资多少、收回多少、效益如何;结果发现,效益是很好的,投了4亿多元,仅三年多时间已经收回了8亿多元,认为政治上需要经济上可能,台商投资区是可以办的。

杏林、海沧两个方案在中央讨论时一次过

邹尔均忆述,1989年3月,中央要我带着资料去开全国两会——我是第七届全国人民代表大会代表。我带了两个方案去,一个是海沧,地方大一些,有60平方公里;担心通不过,我就再带个小的方案——杏林,10平方公里。中央开会讨论的时候,省里领导也参加了,他们临时加了一个马尾。

讨论中,我先拿出海沧方案,大家都不赞成,认为太大了。于是我说,还有个小的——杏林,10平方公里——不同意声音是少了,但还是反对。会议是由两位副总理主持的,一位是田纪云、一位是吴学谦。最后由田纪云副总理做总结,他一开口就让我吃一惊——他说,两个都可以。我心里很高兴,要一个给两个,这说明我们思想不够解放。第二句话让我更吃惊,他说:“不要划界线,就开发一片、建设一片、投资一片、获益一片。” “四个一片”就这么来的。他讲完后,我说,还有政策呢?田纪云说,“享受现行的特区政策”——非常明确,这一下子解决了大问题。

两个月后,即1989年5月20日,国务院正式批复,厦门特区及厦门市辖的杏林、海沧地区,福州马尾经济技术开发区内未开发部分,成为首批国家级台商投资区。批复文件确定:厦门“在投资区内举办台资企业……按现行特区政策办理”。

邹尔均说,正式文件批下来了,我更高兴了。福建省台商投资区,第一是厦门特区,那就是说厦门特区就是台商投资区,第二是海沧,第三杏林,实际上等于把经济特区从岛内扩大到岛外了。

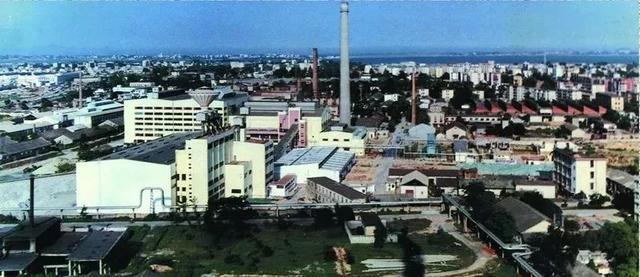

台商投资区促成厦门岛外经济大发展

海沧原来是集美区的一个镇。1990年起,台塑集团王永庆亲赴大陆,在北京受到邓小平会见后,决定投资海沧。这一投资项目以“90年第一号”为因,被命名为“901”。

邹尔均回忆说,我同王永庆洽谈“901”的时候,王永庆需要100平方公里建厂,这里面有海沧的也有杏林的。这样一来,原有的海沧台商投资区就不够用了,于是我借机向中央报告,要求增加集美为台商投资区,中央同意了。1992年12月,经国务院批准,集美台商投资区在北部工业区的基础上成立。 这就等于除了同安以外,整个厦门岛内岛外,都享受特区待遇了。

邹尔均认为,中央把经济特区的一个很重要的任务——加强对台工作交给了厦门,这是一个特殊使命。厦门特区第一次也就扩大到131平方公里,而经过设立台商投资区,岛外达300多平方公里享受特区待遇,比第一次扩大的还多。到现在为止,全国正式批准的台商投资区还是这几个,其他地方申请的都还没批下来。台商投资区最多、最集中的只有福建,福建只有厦门。

2003年4月,经国务院批复,杏林区一部分划给集美区;原杏林区政府迁址海沧镇,更名为海沧区,台商投资区随之并为杏林(集美)、海沧。

从1989年5月起,经过30年的发展,杏林(集美)、海沧台商投资区的经济社会发展取得令人瞩目的成就。原来仅有2亿元左右工业产值的杏林(集美)台商投资区,实现了产业结构从以农业为主向二、三产业并重转型,累计引进台资企业413家;2018年规模以上台资工业企业85家,创造工业产值近330亿元,占规模以上工业产值的三分之一。

海沧台商投资区的创立和“901”工程的启动,揭开了台商大规模投资大陆的序幕。据不完全统计,有超过1200家的台资、外资企业入驻海沧,规模以上企业200多家。当年还是小渔村的海沧,如今崛起为初具现代化、国际化的崭新城区。

可以说,台商投资区设立,在于天时、地利、人和三个条件具足:台胞投资大陆热潮是应天时;在厦门这个与台湾关系最密切的地方是得地利;厦门市领导及时上报,获中央支持是为人和。在闽南厦门集中引进台资,台湾学者魏萼的构想与大陆方面所思略同、不谋而合,台商投资区的设立和建设也就水到渠成。

(作者系新华社原记者)