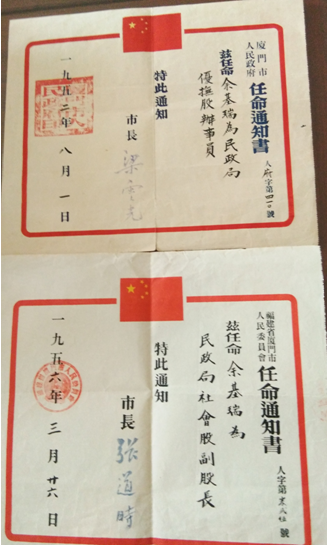

我的两张任命通知书

阅览: 日期:2020-07-20

基瑞

这是上世纪五十年代初,我在市民政局担任优抚股办事员和社会股副股长职务时,由时任市长的梁零光、张道时,分别于1952年8月和1956年3月署名颁发给我的两张任命通知书。

如今,虽然已时隔六十多年,但每当看到这两份至今仍然保存完好的任命通知书,那些年在民政局工作时的点点滴滴往事,就会浮现在我眼前。

1951年,我从市人民政府工作人员训练班结业分配到民政局工作时,只有17岁,文化程度也很低。我一方面报读厦门市机关干部业余文化学校,当时上课时间是早上上班前,或是晚上下班后,从初中到高中语文课程,我从未缺课。另一方面学着向报社电台投稿。稿件发表后,我都会认真地对照原稿仔细琢磨编辑是怎样修改的,从而提高自己的写作能力。由于积极投稿,厦门日报社曾让我在全市通联会上介绍“做好本职工作同搞好宣传报道工作紧密相结合”的经验;广播电台聘我当特约记者和监听员。由于个人比较勤奋,又老同志的引导,加上领导放手让我大胆工作,我成长很快。从五十年代未起,我就担任了局里的文秘工作,许多工作计划、报告、总结等,都由我起草或修改后定稿。

到民政局不久,为了出行方便,提高办事效率,我赶紧学骑自行车。有一次去曾厝垵乡了解救济工作情况,我特地到思明东路一家自行车店租了一辆自行车,骑了一小时才到达目的地。回来时,途经一段斜坡,心慌忘了刹车,任凭自行车飞速向下滑行,好在当时路面人车稀少,才有惊无险。

1955年,机关开展“肃反”运动,我受单位指派北上“内查外调”。这是我第一次出远门,途经鹰潭时,头一次听到火车汽笛声还吓了一跳。这一次外出没有同伴,我更加严格约束自已,旅馆住最简陋便宜的,乘火车时只买硬座,舍不得买卧铺票。历经一个多月,从苏北、北京、太原再到沈阳、长春,走过的地方不少,却从未借机去遊山玩水。

1960年,局领导指派我兼任棉毛厂厂长。这个厂是民政部门为贯彻执行“生产自救”方针而组建的,专门从事破麻袋、旧棉絮加工织造成棉胎、棉布、花毯等。工厂劳动条件差,报酬低,但职工们依然爱厂如家,经常加班,毫无怨言。如今不少当时的职工遇见我,依然会亲热地叫我“于厂长”、“于秘书”。

在民政局工作期间,我曾亲身经历了三个”第一”,让我终生难忘。1958年,同厦门市基督教女青年会联合创办第一所盲人学校,聘请鼓浪屿女盲人钢琴师蔡丽霞教盲人学员弹钢琴。以后拓展教盲文,请福州市盲人学院男盲人倪海大老师任教。不久以后两位老师喜结良缘。我退休后每次到鼓浪屿疗养,都会去探望他们。

1960年,民政局创办精神病疗养院,收容第一批精神病患者时,我去哪里蹲点三个月,从收容、管理、治疗到生活等方面,同医护人员一起摸索、总结经验。当时推行的“医疗、工疗、娱疗”三结合治疗模式,效果似乎还好。

1962年,三次到汕头市殡仪馆取经,随后厦门大生里火葬场第一座以焦炭为燃料的火葬炉建成。这时候,市养老院刚好有一名无亲无友的孤寡老人过世,就让她作为厦门火化“第一人”,运转达到预期目标,从此,火化在全市普遍推行。

“文革”期间,风云突变。我不是当权派,却被认为是“实权派”靠边站,每次批斗当权派,都要我陪斗。后来,机关“斗、批、散”,我被调离到基层工作。亊隔十年后,1980年5月,接到民政局为包括我在内的十位同志“消除影响、恢复名誉”的决定,证明了组织上对我过去工作的肯定。